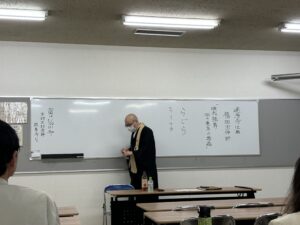

いのちの学校 in名古屋 2期の講義に参加してきました。

今年は祖母の十三回忌に当たり、祖母の思い出が蘇ってきます。いいこともあれば、嫌な思い出もあり気持ちの整理がつかずにいるので、今年からグリーフケアを再び学ぶことにしました。

喪失したと思い悩んでいることと、回復して元気になって行くことは、行き来するわけで、そのことをありのままに受け入れていくことが大切であると思いました。

故人へ手紙を書いて、感謝の気持ちが沸いてきました。

今日は長年にわたるお仲間とご一緒できて、楽しいうちに終わりました。次回も参加したいと思います。